Quiero despedirme de este 2025 mediante unas consideraciones sobre uno de los temas que más me ha ocupado desde el punto de vista de la investigación, a saber, la figura del Fausto y las interpretaciones que ha recibido a lo largo de los siglos. Efectivamente, mientras que leer, como una metáfora de la actitud moderna, a la historia de este doctor que decide hacer un pacto con el diablo debido a su insatisfacción por los límites que nos brinda el conocimiento se ha sentado como un tópico difundido tanto a nivel académico como popular –tal como lo demuestran las múltiples investigaciones científicas y las varias publicaciones periodísticas que a lo largo de los años han abordado el tema desde varias perspectivas, especializadas y no– su génesis se ha quedado un poco en el olvido. Dicho de otra forma, ahora muchos conocen este personaje, aunque sea por menciones azarosas, pero pocos saben cómo nació y se desarrolló la concepción actual que tenemos de él, de la misma manera en que el origen del mito ya no es conocido casi por nadie.

Probablemente, el personaje que inspira al famoso tópico literario fue Johann Georg Faust quien, más o menos, vivió entre 1480 y 1540 –a saber, justamente en el medio de las sacudidas que la Reforma protestante provocó en los mismos lugares– vagabundeando entre varias ciudades de los territorios de la actual Alemania y dedicándose, así se dice, a las artes mágicas en contra de la naturaleza. Es decir, practicaba la magia negra favoreciendo así las múltiples historias fantasmagóricas que iniciaron a difundirse sobre su persona. Estos relatos se difundieron bastante rápidamente entre los pueblos de aquella época sobre todo gracias a los sermones de los pastores que a menudo mencionaban dicho sujeto como ejemplo negativo de mala conducta y amonestando a los fieles sobre los peligros que habría comportado seguir una conducta similar.

De hecho, esta actitud iba seguramente en contra de los dictámenes divinos y, entonces, habría terminado necesariamente con la ida al infierno por parte del alma del desquiciado. Ya en 1587 Johann Spies recopiló muchos de estos relatos, que en ese entonces ya se habían ampliamente nutrido de elementos fantásticos, agrupándolos en el famoso libro Historia von D. Johann Fausten, que a lo largo de los años ha sido a menudo renombrado también con el más simple título de Faustbuch. Esta obra no tenía ninguna pretensión poética, sino que se sustentaba en un fin declaradamente moralizador, el cual se cumplió a cabalidad, ya que la redacción resultó ser tan edificante como pesada. Dicho de otra forma, este texto fue el perfecto resultado que generó el encuentro entre la figura del Fausto con la visión protestante del mundo, que en aquella época se estaba difundiendo en los mismos territorios. Esto fue suficiente para que la fama de este personaje iniciase a circular a lo largo del continente europeo hasta llegar al oído de uno de los más famosos, junto con Shakespeare, dramaturgos de el “periodo de oro” del teatro isabelino, a saber, Christopher Marlowe, quien poco tiempo después publicó su propia versión en forma de drama con el título de The Tragicall History of Dr. Faustus.

En este caso, como lo afirma muy bien Ian Watt en su libro Mitos del individualismo moderno, estamos frente a un producto artístico completamente diferente del anterior a cargo de Spies. Esta interpretación de Marlowe –que por cierto tuvo él mismo una verdadera vida faustiana, hasta el punto de sospecharse que fuese un espía de los servicios secretos de su majestad, y que murió a los 29 años sin que sepamos si fue en una riña o por una ejecución por parte de otros matones–, da una vuelta de tuerca a toda la historia del mago alemán. En particular, 1) la trama se vuelve más liviana y amena para los lectores; 2) los personajes, y en particular Fausto, adquieren una dignidad trágica que antes no tenían; 3) se quita importancia a la actividad mágica que protagoniza, la cual, de hecho, irá desapareciendo en las reinterpretaciones futuras; y 4) se pierde el valor moralizador del cuento. Por otro lado, el personaje principal demuestra unas actitudes que se fijarán como los rasgos distintivos del mismo a lo largo del futuro. En un primer momento, Fausto se desenvuelve en una búsqueda obsesiva del conocimiento, y de la belleza terrenal, entendida más allá de la mera satisfacción de los placeres carnales, sino que conjugada como una búsqueda de la felicidad que tiene que desarrollarse en el mundo terrenal, sin postergarse a una satisfacción “espiritual” en el más allá. Finalmente, todo esto enmarcado en un contexto de exagerado individualismo por parte del protagonista, quien por esta razón está destinado a padecer la damnación espiritual al final de la historia.

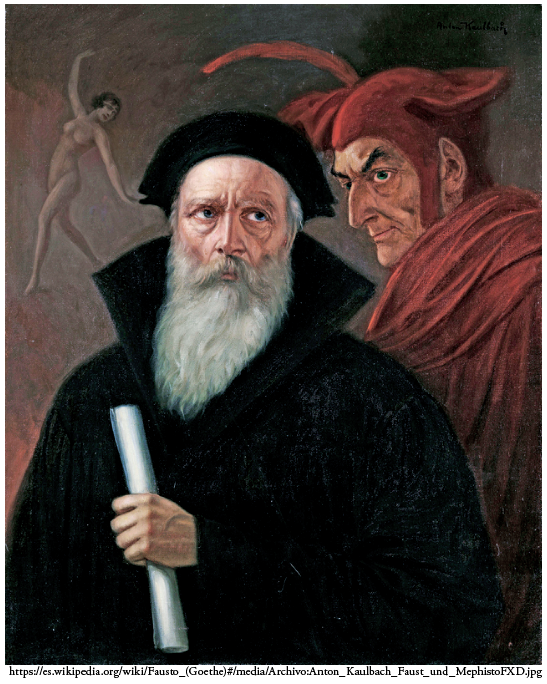

Más o menos estos son los rasgos que han quedado como distintivos de esta figura literaria, y gracias a los cuales, en el tiempo, esta ha sido usada como lupa de comprensión e interpretación de la Modernidad entendida en sentido amplio. Empero, la versión de Marlowe no es ni por lejos la más famosa interpretación del personaje, ya que dos siglos después el gran genio de la literatura en lengua alemana usó este tema para crear uno de los textos miliares de esa lengua y de toda la literatura occidental. Por supuesto, estoy hablando de Goethe y de su monumental obra, escrita a lo largo de unos 60 añitos largos, que se publicó en dos tomo, el primero en 1808 y el segundo en el 1832: Faust. Una tragedia. Aquí, con una potencia poética sublime, el autor logra conjugar todos los problemas morales debidos a la actitud típica del Hombre moderno con un desarrollo artístico impecable. Este afortunado connubio lo vuelve el punto de referencia para cualquier intelectual que quiera reflexionar sobre las problemáticas que emergen en la Modernidad desde un punto de vista filosófico, literario y, más generalmente, cultural.

De hecho, ya desde la salida del primer volumen han abundado las interpretaciones filosóficas de dicha obra, que ha ocupado un papel emblemático en el debate cultural, sobre todo europeo. A vuelo de pájaro, se puede mencionar al filósofo danés Kierkegaard, quien veía en el Fausto el ejemplo de un seductor reflexivo, quien busca en el amplexo un momento de distracción de la desesperación causada por su constante búsqueda del conocimiento que menosprecia la perspectiva religiosa de la existencia.

También es llamativo el cotejo entre las interpretaciones casi que diametralmente opuestas que, unas décadas más tarde, Ernst Bloch y Oswald Spengler hacen de dicha figura. Al respecto, para el primer autor, que se nutría especialmente de las herramientas conceptuales brindadas por Marx y la teoría psicoanalítica, el comportamiento fáustico, que siempre busca superar sus propios límites debe considerarse como una actitud positiva de nuestra época hasta el punto de justificar una esperanza generalizada a la hora de pensar en nuestro futuro. Al contrario, pocos años antes, Spengler, quien lee y reelabora las meditaciones de Nietzsche sobre la decadencia de Occidente, había identificado al Fausto como el símbolo de la civilización occidental contemporánea que, según su lectura, ya se encontraba en la última etapa de su ciclo vital, o sea, dicha civilización fáustica ya estaba en una fase de irremediable declive, que podía terminar solo con el fin de la civilización misma a favor del nacimiento de otra, tal como la nuestra había remplazado la anterior.

Finalmente, en el célebre libro Todo lo sólido desvanece en el aire, el autor Marshall Berman destaca contundentemente la vocación capitalista del protagonista identificando a toda la obra, y especialmente a su segunda parte, con el título de tragedia del desarrollo.

Finamente, hay que destacar que las relecturas de la historia de Fausto no se han reducido al ámbito filosófico, sino que también han inspirado a muchos otros literatos. En el ámbito francés de la primera mitad del siglo XX, entre otros, se han encarado con este tema autores como Alfred Jarry, quien nos regaló un Fausto patafísico, o sea, experto en la “ciencia de las soluciones imaginarias”; y, también Paul Valery, quien se imaginó, en un fragmento inconcluso, su personal versión del Fausto, quien invierte los papeles tradicionales del pacto originario con el señor oscuro. De hecho, dado por sentado que el diablo ya pasó de moda, es Fausto quien le propone un pacto a Mefistófeles para ayudarlo a recuperar su centralidad en el mundo moderno a cambio de poder anotar en sus memorias las peripecias que esta aventura causará.

Esta impotencia del diablo tiene su correspectivo también en un fragmento del novelista italiano Italo Svevo, quien, a la hora de proyectar el libro que idealmente habría tenido que ser la continuación de La conciencia de Zeno, se imagina a su protagonista –ya viejo, cansado y relativamente satisfecho de su vida–, que antes de acostarse se ríe de la idea de recibir una hipotética visita del diablo, ya que no logra imaginarse ninguna moneda de intercambio que Mefistófeles podría ofrecerle a cambio de su alma. Lastimosamente, el autor nunca alcanzó a terminar este prometedor inicio, así como Pessoa tuvo que renunciar a terminar su Fausto, lo cual se quedó en el estado embrionario de fragmentos que miraban a expresar las “obsesiones ontológicas” del autor.

Quizá la actualización más lograda del mito se debe a Thomas Mann, que moldea las vicisitudes de su Fausto, llamado Adrian Leverkühn, sobre la biografía de Nietzsche. En este texto, el protagonista ya no es un erudito que busca la verdad, sino que es un compositor que cede su alma al diablo a cambio de poder gozar de 24 años de genio musical, los cuales tendrá que vivir en una casi completa soledad, sin poder mantener relaciones cariñosas con nadie. Finalmente, el derrumbe mental final llegará justo en el medio de la ejecución de su última y más sublime sinfonía frente a los pocos seres queridos que habían sobrevivido a su afecto. Recordando el contexto histórico en que se gestó la obra, es importante tener presente que todo el relato no se limita a conectar al Fausto con el anhelo artístico, sino que debe leerse también como una alegoría del reciente recorrido histórico de la sociedad alemana, que se había entregado a Hitler a cambio de estériles promesas para terminar completamente arruinada luego de la derrota en la Segunda Guerra Mundial.

Ahora bien, a la hora de reflexionar sobre el Fausto, siguiendo la pauta de nuestros ilustre predecesores es inevitable preguntarse qué tipo de pacto estipularía en nuestra época un hipotético Fausto que tuviese la oportunidad de ofrecerle su alma al diablo a cambio de algo. ¿Esta contrapartida sería el conocimiento como en los tiempos de Goethe, sería el genio artístico como en los tiempos de Thomas Mann o ya no sería nada así como se imaginaban Svevo y Valery? No es un ejercicio completamente fútil tratar de imaginarse qué le podría ofrecer el Mefistófeles del 2026 a la persona que estaría dispuesta a cumplir el fatal trueque con él, pues, si pensar en el Fausto siempre ha sido sinónimo de pensar en las criticidades de una determinada época, entonces esta inquietud se traduciría en una tentativa de destacar las ambiciones y comportamientos –buenos o malos que sean–, que al momento nos determinan como civilización.

La actualidad, si mirada desde una cierta perspectiva, ya nos brinda algunas trazas al respecto. Por ejemplo, es de ayer la noticia de que Elon Musk logró que el consejo de administración de Tesla le otorgase un premio de mil billones de dólares en el caso de que él lograse aumentar aún más el volumen de ganancia de la empresa, en un porcentaje establecido. A este propósito no quiero empujarme a decir que el mismo ‘emprendedor’ surafricano se puede considerar como un Fausto contemporáneo, pero no me extrañaría si alguien aceptara la posibilidad de intercambiar su alma, o el correspectivo laico de la misma, a cambio de una situación que emule el éxito de Musk, así como no me sorprendería que discursos análogos se puedan plantear en relación con los varios multimillonarios como Mark Zuckerberg y Sam Altman, quienes literalmente manejan casi completamente las suertes de todo el desarrollo tecnológico occidental. Unas personas proclives a ceder su alma para vivir unas situaciones similares seguramente nos estarían diciendo que los valores que más aprecian en el mundo son el poder económico conectado con el éxito empresarial que genera (o, a veces, ha sido generado por el primero). Habrá seguramente otras personas que en lugar del poder económico preferirían gozar del poder político para poderlo usar para mejorar el mundo o al menos su sociedad, según su propio criterio, que puede ser más o menos compartible y no necesariamente debería rechazar las actuaciones violentas, si el detentor del poder las considera necesarias.

Por otro lado, podríamos tener individuos que no se conformarían con estos principios, sino que preferirían tener un aspecto sumamente atractivo y así lograr la “estima” o, por lo menos, la atención de miles de personas, y esto nos indicaría que los principios que más valoran son la apariencia, inclusive sobre la sustancia, y el éxito social, sin contemplar la necesidad de gastar dichas virtudes en algún escenario político.

Empero, si reflexionar sobre el Fausto significa meditar sobre nuestra situación en cuanto civilización, entonces me parece que todas estas pretensiones serían secundarias con respecto al gran anhelo de nuestra civilización, es decir, evitar la muerte y olvidar el hecho mismo de que, tarde o temprano, todos tendremos que encarar el fin de nuestra vida y, en perspectiva, de nuestra civilización. Este malentendido con respecto a este destino común –que ya no se entiende como necesario, sino que se considera como una contingencia que dinero y poder pueden aplazar infinitamente, por medio de unos estilos de vida cómodos y mediante la lucha constante en contra del envejecimiento gracias a las nuevas soluciones tecnológicas–, se puede ubicar a la fuente de todos los principios erráticos y triviales que rigen nuestra sociedad, varios de los cuales hemos enumerado brevemente antes. De hecho, esto tiene también otra consecuencia que vale la pena destacar: si es cierto que el ser humano inició a diferenciarse de los animales cuando empezó a tomar conciencia de su destino mortal, entonces volverse a olvidar de nuestro estado perecedero implicaría un progresivo regreso al estado de animalidad incivilizada del cual supuestamente nos habíamos elevado hace milenios gracias a nuestra argucia. En este nuevo estado de naturaleza derivado de nuestra equivocada perspectiva hacia nuestra mortalidad, seguramente no podremos gozar de ninguna idea de sociedad o civilización, pero fácilmente tendremos carros flotantes, una conexión 7G y unos celulares con baterías inacabables, tal como antes lo era nuestra imaginación.

Si habrá la posibilidad de que aparezca alguna nueva versión del Fausto en 2026, no me molestaría que su lucha fuera para recobrar la correcta actitud hacia esta conciencia tan antigua y al tiempo tan fundamental, quizá esto nos ahorraría muchos de los malestares que hemos padecido en este 2025 que se va acabando.