Mientras el 68 por ciento de la población mundial se aglutinará en ciudades en el 2050, unos pocos concentran el negocio de la vivienda. En particular en Colombia, un país donde los bancos, las constructoras y los terratenientes deciden quién habita las urbes. Colombia, donde la vivienda dejó de ser un derecho para convertirse en renta; país de arrendatarios: ciudades verticales para los muchos, negocio grande para pocos.

«Su criado empuñó la azada y cavó una tumba para Pajóm, y allí lo sepultó. Dos metros de la cabeza a los pies era todo lo que necesitaba

¿Cuánta tierra necesita un hombre?»

León Tolstói

Pajóm, escribe Tolstói, tras pagar 1.000 rublos a los bashkirs, pretendió adueñarse de la mayor cantidad de tierra que pudiera recorrer en un solo día. La única condición era regresar, el mismo día, al lugar donde comenzó. Al final murió por su ambición y solo necesitó dos metros de tierra para su tumba. Del cuento a la realidad y de la realidad al cuento, no hay mucho trecho. Tiempo después alguien como Bill Gates, multimillonario “filántropo, buen cristiano”, necesitará los mismos dos metros para su entierro, o mucho menos si son cenizas, sin embargo, este súper-súper rico es dueño de más de 90.000 hectáreas de tierra en 18 estados diferentes de Estados Unidos1. Una de las personas más ricas del planeta invierte en tierra rural mientras el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas prevé que para el 2050 el 68 por ciento de la población mundial vivirá en zonas urbanas2.

Unos pocos ricos acaparan gran cantidad de tierra urbana y rural, mientras millones de personas en todo el mundo, todas ellas desposeídas de lo más mínimo para vivir, malviven hacinadas, y sufren por no contar con un pedazo de tierra para construir un techo en el cual resguardarse.

Es una realidad también vivida en nuestro país, con más del 80 por ciento de la tierra rural acaparada por terratenientes, además de entidades financieras e industriales. En nuestro caso, según el Departamento Nacional de Planeación: “La población colombiana localizada en las ciudades pasó de representar un 40% del total en 1951 a 78% en 2010, y se estima alcanzará 86% en 2050”3. Por su parte, el déficit de vivienda en el país, según el Dane, se calcula en 26,8 por ciento, esto sin tener en cuenta las miles de viviendas precarias, otras con defectos de construcción, además de todas aquellas construidas en zonas de riesgo. Ante tan sombrío panorama, las constructoras, los propietarios de inmuebles y el sistema financiero se frotan las manos: tienen un inmenso mercado de cientos de miles de personas en las grandes urbes con necesidad de resolver, como se dice popularmente, “dónde meter la cabeza”. Para “todos” ellos habrá cajitas de paloma de dos habitaciones más cuarto de baño y cocina, la conocida y padecida vivienda de interés social con un área de 40 metros cuadrados, levantada en edificios que ahora alcanzan hasta 30 pisos. Todo un negociazo.

Son miles de miles de personas soñando con algún día tener una vivienda, esa reivindicación que bajo el programa de “vivienda sin cuota inicial” tanta fuerza le brindó al gobierno de Belisario Betancur en sus primeros años de mandato, con el otrora Instituto de Crédito Territorial levantando por distintas ciudades pequeños edificios de 5 o 6 pisos, en cada uno de ellos tres o cuatro apartamentos, según el diseño dado a la obra. Un programa realista y con sentido social, por aquel tiempo aún sin quedar bajo las garras del sistema financiero, como es la norma hoy.

Hay que recordar que en la actualidad Colombia sobresale en el contexto latinoamericano como el país en el que más hogares viven en arriendo: 7,3 millones de hogares frente a 7,1 millones en propiedad (Ver gráfico). Es una cifra de hogares tan grande, un negocio tan próspero, que al año por el solo concepto de arriendo se pagan cerca de 60 billones de pesos4. De ahí que mucha gente piense en invertir sus ahorros, una vez resuelta la propiedad de su apartamento o casa, en comprar un inmueble más, y arrendarlo, para contar así con una renta fija superior a lo que le pagarían en el sistema financiero por un CDT, además de ganarse el plusvalor que genera la propiedad entre el periodo de la compra sobre planos y su construcción. Por ello no es extraño ver avisos de “Se arrienda”, cuando están apenas terminando un nuevo edificio de apartamentos.

Un negociazo, tan pulpo, que en los últimos años llevó a constructoras a levantar edificios, con solo aparta-estudios, para alquilar a estudiantes de ingresos medios o altos. Realidad ampliada a poseedores de viejas edificaciones de pocos pisos (de 2 a 5), reorganizadas internamente para distribuir cada piso entre 3 o 4 “apartamentos” destinados para sectores populares, en realidad “modernos” inquilinatos en los que se hacinan miles de familias. Caso extremo de lo cual son igual tipo de edificaciones redistribuidas en decenas de piezas, alquiladas por día, conocidas como pagadiario. Una especie de gota-gota, en este caso explotando la urgencia de contar con un techo en el cual resguardarse de la noche.

Cuando producir ya no es negocio, poseer lo es todo

desdeabajo, por medio de derecho de petición, le solicitó al Dane entrega de información sobre la cantidad de personas que poseen dos o más viviendas en el país. A lo cual respondió que: «No contamos con estadísticas sobre propietarios de más de una vivienda» y aclaró, que según el art. 37 de la Ley 2335 de 2023/art 5 Ley 79 1993, la información suministrada por esta institución es confidencial y se usa únicamente con fines estadísticos; no se publican datos con nombres. No se entrega ningún tipo de información a otras personas, ni a entidades públicas ni privadas. Una respuesta no correspondiente a lo requerido, toda vez que en el derecho de petición no se solicitaban nombres sino estadísticas pero, como lo sostiene la profesora en Derecho Katharina Pistor, de la Universidad de Columbia, Nueva York: «el desarrollo del capitalismo no habría sido posible sin la protección jurídica de la propiedad y sin una compleja codificación del capital».

Esa respuesta del Dane no solo deja entrever una preocupante falta de transparencia en torno a la concentración de la propiedad inmobiliaria en Colombia, sino que también sugiere que evita exponer un dato sensible: cuántos acumulan lo que a la mayoría le falta. Amparados por las instituciones, en el mundo de los grandes y pequeños propietarios se explota a aquellos que no tienen nada para vender más que su fuerza de trabajo y perder media vida para pagar un arriendo porque para la vivienda propia no alcanza. En parte lo que hay detrás de esto, según Pablo C. Carmona, miembro de la Revista Zona de Estrategia y PAH Vallekas, es que: «Hay quienes han hablado de un capitalismo rentista –e incluso tecnofeudalista–, poniendo el énfasis en un modelo económico donde se sustituyen los beneficios de “producir cosas”, por las rentas derivadas a “poseer cosas”, ya sean patentes, suelos fértiles o viviendas»5, (ver gráfico: Hogares que viven en arriendo en Latinoamérica).

“Como la propiedad inmobiliaria está distribuida de forma desigual y otorga a unos pocos el derecho de recibir de forma regular el pago del alquiler de muchos, el mercado de la vivienda puede considerarse un modo de distribución permanente de la riqueza. El carácter circular de los pagos y de los ingresos por alquiler es un mecanismo constante de reproducción de la desigualdad, en un contexto en el que el precio del alquiler siempre va en aumento”6, escribió Andrej Holm, académico y activista político alemán que en 2016 fue subsecretario de vivienda en el gobierno local de Berlín, e impulsó una ley que proponía límites al alquiler. Como consecuencia de lo cual fue objeto de una virulenta campaña de la derecha política y del lobby inmobiliario que lo defenestró y obligó a renunciar.

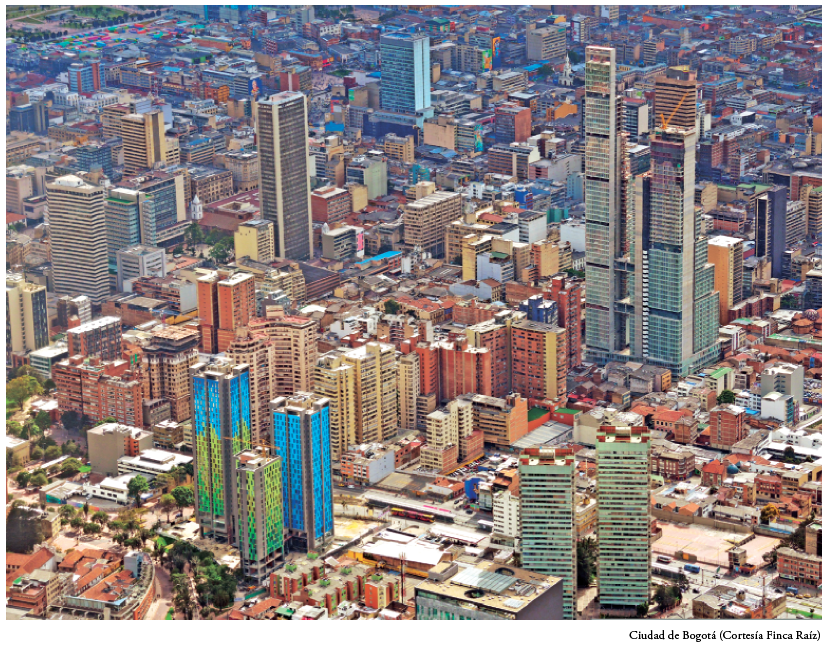

Desde el 2005 hasta el 2025, el salario mínimo legal vigente aumentó 273 por ciento mientras que el precio promedio del metro cuadrado en Bogotá aumentó 877 por ciento . Es decir, en 20 años, un incremento 3 veces mayor al salario mínimo legal vigente. Sumarle que tanto los precios del arriendo como los de la vivienda propia han aumentado en los últimos veinte años, pero los de esta última crecieron cuatro veces más que los arriendos. Según el informe: “Colombia: ¿país de arrendatarios?” de CorfiColombiana, entre 2004 y 2024 los precios de la vivienda nueva y usada crecieron 466 por ciento, mientras que los arriendos lo hicieron en 116 por ciento. Además, información suministrada por Baltasar Urrestarazu, gerente regional del portal web Finca Raíz, indica que el promedio actual del metro cuadrado en Bogotá es de $9.828.000, el más alto del país, por encima de Medellín, Cartagena y Cali. A pesar de ser más bajo que en ciudades como Madrid o Berlín, el acceso es más limitado debido al bajo poder adquisitivo reinante entre nosotros.

“La diferencia entre el valor de un bien inmueble y el ingreso promedio es cada vez mayor”, afirmó Álvaro Sanabria, profesor universitario y economista, en entrevista con desdeabajo, y retomó: “Incluso, a veces, subsidian la cuota inicial. Entregan el bien inmueble y se paga sobre la base de un cálculo de amortización del capital. En la mayoría de las casos las personas no están en condiciones de alcanzar ese ingreso y tienen que entregar el bien inmueble por incapacidad de pago. Eso lleva, entre otros factores, a que las personas (no es que prefieran) se vean obligadas a vivir en arrendamiento”.

A lo que le preguntamos, entonces, ¿por qué en las ciudades se construyen y ofrecen cada vez menos metros cuadrados en vivienda y a la vez aumenta su precio?

–“Hay varias razones detrás de eso. Desde el punto de vista de la relación bienes inmuebles estos se valorizan. El problema de la construcción urbana es que a medida que aumenta la población, la proporción de tierra por cabeza es cada vez menor. Las ciudades empiezan a crecer y las demandas sobre ciertas zonas con ventajas de localización, son cada vez mayores. Es una tendencia porque a medida que se construya en las zonas periféricas, esas zonas van a tener desventajas de localización relativa. Es comprensible que el precio del suelo esté definido por la renta y que haya un aumento bajo esas condiciones. Crecimiento urbano, aumento de los precios”.

El plan marcha: hacinar a las personas en las llamadas “cajas de fósforos”, sin espacio, entre otros, para secar la ropa, para armar una biblioteca, con área para escritura; en ellos todo es mini: pequeños lugares para cocinar, dormir, ducharse. Negación de espacios de socialización, entre otros, área optimizada para mejorar los beneficios privados. Escribió Escalona: “Voy a hacerte una casa en el aire, solamente pa’ que vivas tú”. Aún así, la plata no alcanza y Colombia pasó de vender 33 viviendas VIS por cada 1.000 hogares pobres en 2022 a 18 en 2024. La caída en ventas No VIS también fue importante. Uno de cada tres hogares formados desde el año 2000 no accedió a vivienda formal7.

Para CorfiColombiana, en el informe mencionado, el aumento de la tenencia en arriendo es un fenómeno generalizado en todo el país, con especial incidencia en los hogares de menores ingresos. Según la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) del Dane, entre 2003 y 2024 el porcentaje de hogares en arriendo aumentó en la mayoría de los departamentos del país. Cundinamarca (52,9%), Bogotá (50,5%) y Valle del Cauca (49%) concentran las tasas más altas de hogares arrendatarios. Además, en el mismo periodo de tiempo, la proporción de hogares que viven en arriendo pasó de 28 a 40% en los estratos 1 y 2, de 43 a 48% en los estratos 3 y 4, y solo aumentó de 31 a 32% en los estratos 5 y 6.

Andrej Holm explica, desde la perspectiva de la economía política, que la economía de la vivienda depende tanto de la construcción como del mercado del suelo, del sector financiero, y está perfectamente integrada en los ciclos económicos del capitalismo:

«[…] La vivienda está vinculada a los ciclos del capital de tres maneras. En primer lugar, la construcción de edificios residenciales está sujeta a las condiciones del capital productivo y puede considerarse un proceso de producción en el que los materiales de construcción se transforman en mercancías gracias al trabajo humano y el uso de maquinaría. La vivienda como bien representa unas características particulares: su larga vida útil y el pago fraccionado por medio de alquileres regulares. En segundo lugar, los edificios como bienes inmuebles están estrechamente ligados al suelo sobre el que se levantan, por lo que las consideraciones económicas de la vivienda deben tener en cuenta el capital como renta del suelo. El valor del suelo, que también se incluye en el coste de vivienda, viene determinado por las expectativas específicas de cada terreno. La vivienda presenta una tercera conexión con el ciclo económico del capital a través del ciclo de los intereses, ya que los elevados costes de inversión para la construcción de edificios e infraestructuras suelen financiarse mediante préstamos»8.

¿Quién decide cuánta tierra necesitamos para vivir?

Además del incremento de precios del alquiler, el metro cuadrado y las tasas de interés de los préstamos para vivienda en el 2024, según los resultados de la ECV, muestran que el porcentaje de hogares tienen déficit habitacional del 26,8 por ciento, lo que se explica principalmente por el componente cualitativo (que comprende deficiencias habitacionales no estructurales susceptibles de mejoramiento), con un nivel del 20,0 por ciento, mientras que el cuantitativo (que mide privaciones estructurales o de espacio) alcanzó el 6,8 por ciento9.

desdeabajo le solicitó al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, información sobre lo qué está haciendo el actual gobierno para paliar el déficit habitacional. A lo que respondió que desde esa cartera ministerial se formuló el decreto 585 del 28 de mayo de 2025 a través del cual se crea el programa de “Autogestión de Vivienda de Interés Social Nueva Urbana y Rural”, estableciendo el proceso de asignación del Subsidio Familiar de vivienda para la construcción de unidades de Interés Social Nueva a través de las modalidades de autoconstrucción y construcción delegada como un ejercicio para empoderar y vincular a las comunidades y a los hogares en los procesos de desarrollo y construcción de sus viviendas.

El decreto 585, entre otros, autoriza la autoconstrucción, dice que los gobernantes locales y regionales deben disponer de los terrenos en extinción de dominio, que son los que entregan la Sociedad de Activos Especiales (SAE), a organizaciones y asociaciones que estén solicitando tierras y, además, el Sena les capacitará en temas de ingeniería o arquitectura.

Marta Patricia Agudelo, es la representante legal de la Asociación de Vivienda Popular de Risaralda (Avipor) que integra unas 400 personas, y explicó llena de esperanza e ilusión, en entrevista con desdeabajo, las oportunidades que se abren por la firma del decreto: «Aquí en Pereira se ha vivido muchas tragedias por construcciones en sitios de alto riesgo. Una vivienda digna es que estemos en terrenos seguros […]. El gobierno siempre ha consignado 45 millones de subsidio para las constructoras. Ese dinero sería entregado a las organizaciones como Avipor, que cuando tenga los terrenos entregados, se haría la gestión con Min. Vivienda y demás instituciones. Se construirían casas de 6m2 de frente x 12m2 de largo, con posibilidad de ampliación. La proyección serían las primeras 400 casas para antes del 2027», contó la lideresa que además hizo extensa la invitación, a que las personas sin vivienda en Risaralda se asocien con Avipor y puedan acceder a los beneficios que se abren por el decreto.

La pelea continúa. Por su parte Anny Roa, integrante de la «Minga social, popular y comunitaria de Cali», una articulación de 26 procesos sociales comunitarios de base que nacieron por la necesidad de unir fuerzas para defender los derechos fundamentales de las comunidades empobrecidas y excluidas en esa ciudad, defiende como acertada la medida del decreto 585 pero, en entrevista con desdeabajo, mantiene una mirada crítica sobre los programas de vivienda institucional: «Las políticas habitacionales son insuficientes y están profundamente orientadas hacia el mercado. Los actuales programas como “Mi casa ya” o las viviendas de interés social y prioritario, no están pensadas para la población más empobrecida. Exigen endeudamiento y excluyen a sectores no bancarizados y no enfrentan la especulación del suelo. Los subsidios de mejoramiento de vivienda o la compra de VIP o no VIS, tienen un impacto limitado porque no abordan de raíz el problema, la falta de acceso a tierra urbanizada, la concentración de la propiedad y la ausencia de un plan maestro de vivienda con enfoque popular y diferencial. Además se continúan promoviendo grandes megaproyectos y procesos de renovación urbana que provocan gentrificación, desalojos y debilitan el tejido social».

La Minga Social, Popular y Comunitaria de Cali realizó el 29 de julio, en el centro de la ciudad, una Asamblea Permanente con un plantón durante cuatro días a las afueras de las oficinas de la SAE y la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Sus acciones lograron agilizar, parte de uno de los acuerdos previos, la entrega de 1.042 hectáreas en El Cerrito y Zarzal (Valle del Cauca). Sin embargo, en un posterior podcast, una de sus voceras comentó que: «Estas tierras no son suficientes para todas las familias que están registradas como sujetos de reforma agraria integral». A estas acciones de organizaciones viviendistas se le sumó la Cumbre Nacional Popular «La ciudad para quién», los días 27, 28 y 29 de septiembre, en la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá, un encuentro que recogió varias experiencias barriales, académicas y rurales de distintos lugares del territorio nacional.

En su cartilla «¿La vivienda y la tierra para quién?», recoge varias propuestas recientes de otros encuentros de viviendistas y cumbres populares, en donde se destacan: i) Consolidar alianzas público – populares como modelo disruptivo y comunitario para enfrentar la crisis habitacional. ii) Construcción de un Observatorio de Vivienda y Hábitat y la Escuela Nacional de Vivienda y Hábitat como escenarios de cualificación permanente desde y para el movimiento popular en general y el movimiento popular viviendista en particular. iii) Disputar los Planes de Ordenamiento Territorial como instrumentos de “planeación estratégica” de las ciudades y signados en la ley 388 de 1997 y la ley 1454 de 2011. iv) Construir una Reforma Urbana Popular e Integral que democratice la tierra, priorice la producción social del hábitat, reconozca a las comunidades como sujetos constructores de territorio, que permita liberar el suelo para proyectos colectivos, cooperativos y bioconstruidos. v) Abogar por la creación de un modelo nacional riguroso y vinculante que regule las estancias de renta corta, las formas de especulación que generan y los procesos de despojo que estas refuerzan10.

El gran capital no se queda atrás. Es por ello que los días 30 y 31 de octubre, en Bogotá se dio el encuentro del Día Mundial de las Ciudades 2025 de la ONU-Hábitat, donde presidentes de constructoras, directores de la banca nacional e internacional y funcionarios públicos de secretarías de hábitat de distintas ciudades del globo, todos representantes de las tres maneras en que los ciclos del capital están vinculados a la vivienda (como lo explicó Holm) expusieron sus respuestas a lo que ellos llamaron el reto que significa impulsar ciudades inteligentes, resilientes e inclusivas, donde el ciudadano sea el principal protagonista. Los mismos generadores de la desigualdad por el acceso a la vivienda son los que ofrecen las “soluciones”.

Problemática esta, la de la vivienda, que no permite avistar solución pronta y afortunada para los sectores populares, que viven la constante negación de este derecho fundamental. A diferencia de Pajóm, que solo tuvo un día para adueñarse de la mayor cantidad de tierra, los dueños del mercado del suelo, el sector financiero, la construcción y los súper-súper ricos del mundo han tenido siglos para apropiarse de la mayor cantidad de tierra mediante la fuerza, el despojo y la continúa sofisticación del modelo capitalista. Se han apropiado de un bien que en otras épocas de la humanidad, fue común, y así debiera de volver a ser, única alternativa para resolver de raíz una realidad que afecta a miles de miles, negándoles la tranquilidad de tener un techo digno, sin la angustia del pago mensual de un arriendo, por lo general, más allá de sus posibilidades.

Sector financiero, terratenientes urbanos, empresas constructoras, etcétera, acaparadores de tierra, especuladores urbanos que con su violento proceder obligan, como ellos mismos lo estiman, a que el 68 por ciento de la población mundial esté hacinada en las grandes urbes para el 2050. Realidad de la cual no escapa nuestro país. Pero, como lo escribió Tolstói en el cuento, ellos solo necesitan dos metros de tierra de pies a cabeza, para su propio entierro, si es que no son cremados, caso en el cual necesitan mucho menos. Mientras tanto ¿quién decidirá cuánta tierra necesitamos para vivir? ¿Nosotros o ellos?

1 Forbes Staff (15 de enero de 2021). Bill Gates, el terrateniente: es el principal dueño de tierra para cultivo de EE. UU. www.forbes.co/2021/01/15/editors-picks/bill-gates-el-terratiente-es-el-principal-dueno-de-tierra-para-cultivo-de-ee-uu

2 Noticias ONU. “Las ciudades seguirán creciendo, sobre todo en los países en desarrollo”. Recuperado 19 de octubre de 2025, www.un.org/es/desa/2018-world-urbanization-prospects

3 Departamento Nacional de Planeación, “Expansión urbana ordenada”, 2017, p. 7, www.portalterritorial.dnp.gov.co/KitOT/Content/uploads/Cartilla%20Expansion.pdf

4 Téllez, Juana; Hernández, Mauricio, “Colombia. Situación inmobiliaria, 2025”, BBVA, p. 19, www.bbvaresearch.com/publicaciones/colombia-situacion-inmobiliaria-2025/

5 Holm, Andrej, Lo que Engels no podía saber. La vivienda como bien de inversión. Katatrak Liburuak (Ed.), 2024, p.19.

6 Ibíd., p. 30.

7 Téllez, Juana; Hernández, Mauricio, “Colombia. Situación…”, p. 6.

8 Holm, Andrej, op. cit., pp.135-136.

9 Respuesta por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) a derecho de petición solicitado por el periódico desdeabajo.

10 “¿La vivienda y la tierra para quién?” Equipo de sistematización Cumbre Nacional Popular. Septiembre de 2025,