Se puede decir, ciertamente con razón, que la evolución del poder corporativo es la historia de una alianza permanente entre el capital y las altas instancias del Estado. Efectivamente, no puede entenderse el actual poder ─económico, pero también político, jurídico y cultural─ de las grandes empresas y fondos de inversión transnacionales sin tener en cuenta el permanente apoyo de los aparatos del Estado que se viene dando desde los mismos inicios del capitalismo industrial. Sin embargo, la novedad del momento histórico presente está en el grado que ha alcanzado este fenómeno: descartada entonces la clásica separación analítica entre lo público y lo privado, con un sector privado empresarial que desde fuera de los gobiernos vendría a extender su influencia y relaciones con las instituciones públicas a través del lobby y las puertas giratorias, más bien se trata de caracterizar como un conjunto a la clase político-empresarial que nos gobierna.

A modo de tesis, necesariamente incompletas, en este texto tratamos de analizar las mutaciones que se están produciendo en el seno del poder corporativo en cuanto a su relación con las instituciones de la gobernanza global. Cuando el Estado se ha convertido en el único motor real para el sostenimiento de las ganancias empresariales, la democracia liberal y el Estado de derecho se reajustan en función de los intereses del poder corporativo. Sabiendo que el capital transnacional no es un ente homogéneo, que operan las tensiones intraélites y que existen características propias en función de la coyuntura nacional o estatal, pueden definirse elementos comunes en las disputas de los grandes capitalistas por la hegemonía mundial. Son, al menos, diez tendencias que enunciamos a continuación.

Oligarquización y tecnopoder

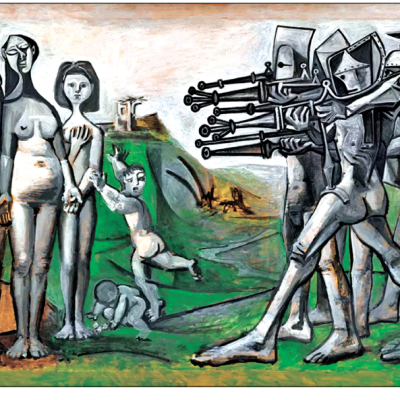

La victoria de Trump en las últimas elecciones presidenciales ofrece indicios para contemplar con mayor claridad el nuevo ciclo en el que hemos entrado, impulsados por esta carrera hacia el abismo en que se ha convertido la crisis sistémica del capitalismo. Ante el brutalismo neocolonial, la emergencia de nuevos y viejos imperios, la decadencia del mundo unipolar, la vuelta de la guerra a suelo europeo con la invasión putinista de Ucrania, el genocidio en Palestina y un sistema de gobernanza global en estrepitoso hundimiento, se va reconfigurando un escenario político cada vez más incierto. A eso hay que sumarle la emergencia electoral de fuerzas ultraderechistas por todo el mundo.

Estamos asistiendo a una auténtica restauración de un capitalismo salvaje donde las leyes del mercado están por encima de los derechos sociales. Un intento de suprimir lo que Marx llamó “las victorias de la economía política del trabajo” para restaurar en su lugar la economía política del capital. Todo ello combinado, como no podía ser de otra forma, con la exaltación de un Estado fuerte, con su consiguiente hostilidad hacia diversas formas de mediación social (sindicatos, organizaciones sociales, etc.) y la articulación de un discurso ligado a la idea del orden.

Ante el mediocre crecimiento de la tasa de ganancia y al aún menor crecimiento de la acumulación de capital, un sector de la clase capitalista se ha lanzado al control directo de los aparatos del Estado con el fin de verter los recursos públicos al servicio de su enriquecimiento. Es el proceso que Dylan Riley y Robert Brenner han venido a denominar capitalismo político:

En el capitalismo político, el poder político puro, y no la inversión productiva, es el determinante clave de la tasa de rentabilidad. Esta nueva forma de acumulación está asociada a una serie de nuevos mecanismos de fraude políticamente constituido. Entre ellos se incluye una serie creciente de exenciones fiscales, la privatización de activos públicos a precios de saldo, la flexibilización cuantitativa y los tipos de interés ultrabajos para promover la especulación bursátil y, sobre todo, el gasto público masivo dirigido directamente a la industria privada y dotado de efectos de puro goteo para el conjunto de la población[1].

En este contexto, los aparatos estatales aparecen como la única posibilidad de salvación para el capital transnacional en el marco de la prolongada crisis estructural del capitalismo global. Aquí es donde entra en juego el acelerado proceso de oligarquización y plutocracia, con los ultrarricos y las grandes corporaciones interviniendo y tomando decisiones en el campo político como nunca antes se había visto. Especialmente en lo que se refiere a las big tech, que en línea con el matiz que aporta Francisco Louça para complejizar el concepto de “capitalismo político” de Riley y Brenner, son justamente la fracción concreta del capital que más se beneficia de esta política, la misma que controla la producción de hegemonía mediante la distracción y, más aún, la alienación narcisista[2].

En este marco, no hay que ver a Trump únicamente como el Frankenstein de los republicanos, sino más bien como la expresión de un fenómeno, el autoritarismo reaccionario, que desborda las fronteras norteamericanas. Por ello, es fundamental analizar la victoria de Trump no tanto como un accidente en la política norteamericana, sino, de manera más amplia, como un proceso político producto del intento de estabilización de la crisis estructural del capitalismo que nos adentra en una nueva época[3].

Neoliberalismo autoritario

La belle époque del neoliberalismo y la era de la globalización feliz hace tiempo que quedó atrás. La crisis de 2008 dejó al desnudo los mitos asociados a las bondades de la autorregulación financiera. La década de la austeridad, con las imposiciones de la troika y el blindaje del pago de la deuda por encima de cualquier otra inversión social, sirvió para impulsar grandes movilizaciones populares tanto en las periferias como en los centros del sistema. Y el volteo del régimen de partidos a nivel europeo fue consecuencia directa de los estragos de la dictadura de los mercados.

El mantra del capitalismo de libre mercado, con la mano invisible del capital regulando la sociedad, ha quedado seriamente dañado en esta nueva fase. Ni siquiera los propagandistas actuales de la idea de acabar con el Estado, desde Milei hasta Ayuso, pueden escaparse del hecho de que hoy por hoy no existe otra salida capitalista fuera del fuerte intervencionismo estatal. Las únicas soluciones posibles para surfear la crisis financiera, agudizada aún más en la segunda década del siglo con la pandemia y la guerra, han pasado por el Estado. Préstamos a fondo perdido, avales y créditos blandos, entrada en el accionariado de empresas estratégicas, compras de deuda, ampliaciones de capital, aprobación de normas ad hoc, escudos anti-opas, apoyo diplomático: como puede ilustrarse con el caso del capitalismo español, las vías para sostener los intereses de los grandes propietarios nacionales han sido muchas y muy variadas[4].

El neoliberalismo, en realidad, siempre se construyó en torno a la fuerte actividad de los Estados en favor de sus oligarquías nacionales y la expansión del capital transnacional. Siguiendo a Quinn Slobodian, convenimos en que

el mundo normativo neoliberal no es un mercado sin fronteras y sin Estados, sino un doble mundo a salvo de las reivindicaciones colectivas de justicia social e igualdad redistributiva por parte de los guardianes de la constitución económica[5].

Ese mundo ha quedado aún más en evidencia con la intensificación de la crisis capitalista, que hoy pasa por el refuerzo de los Estados-nación.

El neoliberalismo, para poder seguir siendo útil a los intereses de las clases dominantes, ha devenido autoritario. El neoliberalismo progresista y la globalización de colores han quedado atrás ante la agudización de la crisis estructural del capitalismo, que ha profundizado las dinámicas de coerción por encima de la seducción. El equilibrio entre ambas, que siempre formó parte del desarrollo histórico capitalista, se ha inclinado en los últimos tiempos del lado del cierre autoritario. El capitalismo verde militar, con su promesa de autonomía estratégica y recuperación de la soberanía, pasa por la reindustrialización a través de la fabricación de armamento y el impulso de las tecnologías de la seguridad[6].

Desglobalización

Hace años que se viene produciendo, al menos parcialmente, una suerte de fractura global o desglobalización. Algunos autores sitúan su origen en el crash de 2008; otros, como el expresidente boliviano Álvaro García Linera, apuntan al Brexit como el punto de inflexión que habría acabado con la idea de globalización tal y como la conocíamos. Más allá del cuándo, lo que parece fuera de duda es el qué: la pandemia, con la interrupción de las cadenas de valor globales, ha forzado un descenso de las interconexiones y ha puesto en evidencia la interdependencia de las relaciones mundiales, engendrando el preludio de un nuevo orden global. La economía mundial parece estar escindiéndose poco a poco en una especie de regionalización conflictiva y en disputa entre dos principales áreas de influencia: una zona dominada por Estados Unidos y otra bajo la órbita de China, donde a su vez conviven potencias regionales subalternas de uno y otro bloque como son la propia Unión Europea y Rusia.

La gobernanza neoliberal hace aguas, su mecanismo despótico de construcción de consensos bajo las condiciones de maximización del beneficio capitalista y el leadership estadounidense ha entrado en una crisis profunda. Muestra de ello es la necesidad de pactar reglas de juego con el resto las economías globales en la cumbre de Washington a raíz de la crisis del 2007, la celebración de las olimpiadas en Pekín 2008 como escenificación del nuevo poder global de China, el resurgir de Rusia como actor global con el conflicto armado con Ucrania y la anexión de Crimea, la pujanza de los BRICS como nuevo poder económico, el Brexit y el colapso de las organizaciones supranacionales de gobernanza de la globalización que siguen funcionando por inercia. Todas son muestras de un mundo donde el viejo orden global da paso a una nueva realidad en transformación.

En este contexto, el lema de Trump Make America great again (MAGA: hacer grande América otra vez) es revelador del momento histórico: el declive del imperio. Así, el mundo en el que EE UU aparece como el actor predominante de la cultura y política global se está desvaneciendo lentamente para dar lugar a otro diferente. La desestabilización es tan profunda que es muy probable que estemos en un momento bisagra de la historia mundial. No es solo que las políticas neoliberales instauradas desde los años ochenta del siglo pasado hayan fracasado, es que se ha roto el equilibrio de relaciones entre potencias y el sistema de hegemonía que se puso en marcha y evolucionó tras la Segunda Guerra Mundial.

Aquí es donde el proteccionismo trumpista del MAGA, con sus anuncios de guerras arancelarias, cobra más sentido. El hasta ahora indiscutido imperio estadounidense, ante su paulatina pérdida de hegemonía comercial, intenta impulsar una recomposición en clave nacional en su batalla interimperialista con China. Para ello ha favorecido una guerra de posiciones que se ha cobrado como primeras víctimas a los mecanismos multilaterales de gobernanza económica de la globalización. Quizás lo más paradigmático de esta desglobalización sea que el mismo imperio norteamericano que construyó la actual arquitectura multilateral de gobernanza global sea el que la esté desmontando.

El acuerdo arancelario con la Unión Europea es, probablemente, la mayor victoria de Trump hasta la fecha. Desde que el magnate norteamericano lanzara su guerra comercial con una andanada de aranceles masivos, los mercados –que se cebaron con la deuda estadounidense– y la propia clase empresarial norteamericana le obligaron a recular y declarar una tregua, mientras negociaba acuerdos con diferentes países como el Reino Unido, Vietnam, Indonesia, Filipinas o Japón. La capitulación europea no solo supone un acuerdo entre los dos bloques que más bienes y servicios intercambian en el mundo, sino que políticamente es un balón de oxígeno fundamental para la estrategia trumpista de guerra arancelaria. Someter a la UE cumple un papel fundamental en su proyecto geopolítico, permitiendo entrever el nuevo escenario que se preconfigura, en el que la ambición imperial trumpista es, como explica Enzo Traverso, producto de un debilitamiento: “Estados Unidos ha renunciado a la pretensión de dominar el mundo, como lo imaginó tras el final de la guerra fría”[7], para conformarse con dominar su espacio geopolítico de influencia y estar en una mejor relación de fuerzas para disputar el resto del mundo con China.

(Des)gobernanza global

El Fondo Monetario Internacional, institución clave hasta la década pasada con sus planes de ajuste y sus hombres de negro, ya no es el principal actor de la gobernanza financiera mundial. El Banco Mundial, tan decisivo en la construcción material de la globalización, ha pasado a un segundo plano en la financiación de infraestructuras para la salida capitalista de la crisis. Las Naciones Unidas, símbolo del multilateralismo y de la diplomacia, han demostrado su inoperancia con el genocidio en Gaza. El declive de la globalización capitalista ha conllevado el desmontaje de los principales organismos de la gobernanza global. Los consensos establecidos tras la Segunda Guerra Mundial, con las instituciones de Bretton Woods y Naciones Unidas como referentes, se han derrumbado. “Las instituciones globales deben reflejar el mundo de hoy, no el de hace 80 años”, ha zanjado el secretario general de la ONU, António Guterres.

En esta transición hacia el nuevo orden global que está por decidir, las amenazas geopolíticas y las intervenciones militares están arrinconando al soft power en las relaciones internacionales. Eso no quiere decir, por ahora, que dejen de tener efecto los instrumentos regulatorios de la lex mercatoria construidos durante las últimas décadas: tratados de comercio e inversión, acuerdos de protección y promoción de inversiones, contratos de explotación y comercialización, préstamos condicionados, dictámenes de tribunales arbitrales y disposiciones nacionales, regionales y multilaterales siguen protegiendo con fuerza la propiedad privada y los negocios transnacionales.[8]

Tres décadas impulsando normas de derecho blando, acuerdos de responsabilidad social y principios de diligencia debida, como ha llegado a reconocer la relatora Francesca Albanese en su reciente informe sobre la economía del genocidio[9], son claramente insuficientes para servir de contrapeso al poder de los negocios corporativos que violan el derecho internacional. En los últimos 25 años la referencia central para el (supuesto) control de las empresas transnacionales en la ONU ha sido el Global Compact: una colección de principios voluntarios sobre derechos laborales, medio ambiente, corrupción y derechos humanos suscritos por las grandes empresas globales, que demuestra que la autorregulación empresarial nunca ha pasado de ser un ejercicio de greenwashing. De hecho, ese ha sido precisamente el objetivo de los lobbies y las asociaciones empresariales: utilizar el paraguas de Naciones Unidas para ganar legitimación social, evadir la exigencia de responsabilidades y seguir ampliando sus operaciones de la mano de gobiernos, universidades y ONG.

El paradigma de la inversión extranjera directa, los negocios inclusivos y las alianzas público-privadas como generadores de progreso y bienestar, promovido por las principales agencias de la ONU desde los años noventa, se ha quebrado en Palestina. Los derechos del poder corporativo han pasado por encima de los derechos humanos, y con ello ha vuelto una pelea que nunca se fue: la disputa político-jurídica sobre cómo regular las actividades de las corporaciones transnacionales.

El año pasado, en su discurso inaugural de la cumbre mundial sobre el clima, el secretario general de la ONU afirmó que 2024 se había convertido en una “clase magistral de destrucción climática”. El desmontaje de la gobernanza global ha convertido a la ONU en lo que el sociólogo Ulrich Beck consideraba como una institución zombi, entidades muertas (ya no representan los intereses para los que nacieron) pero que aún parecen vivas. Un espacio desde el que lanzar advertencias que ya nadie escucha a pesar de que todas las alarmas estén en rojo.

Emergencia ecológica

Cada día es más evidente que la carrera loca hacia la ganancia y la lógica productivista y mercantil de la civilización capitalista-industrial nos conducen a un desastre ecológico de proporciones incalculables. Las evidencias ya no solo científicas, sino también las más empíricas que golpean sobre nuestra cotidianidad, constatan la emergencia ecológica ante la que nos encontramos. Como afirma Michael Lowy,

la tensión entre el desarrollo de la sociedad industrial de mercado y los límites biológicos de la naturaleza ha llegado al punto en que las fuerzas productivas han devenido en fuerzas destructivas tal y como había previsto Marx en la Ideología alemana. El dilema de ‘socialismo o barbarie’ que desde los inicios del siglo XXplanteó Rosa Luxemburgo adquiere plena vigencia[10].

La emergencia del autoritarismo creciente no se puede disociar de la crisis ecológica, la cual ha cambiado el propio significado del fin de la historia, que ya no se percibe como un horizonte utópico de progreso y democracia perpetuos, sino como un futuro amenazante de insostenibilidad en el capitaloceno. Immanuel Wallerstein ya planteó desde hace tiempo que las crisis cíclicas del capitalismo serán cada vez más frecuentes al chocar con los límites del planeta. Un proceso proporcional al incremento de los fenómenos climáticos extremos –sequías, inundaciones, olas de calor, hambrunas, entre otros– derivados de la crisis ecológica en curso, donde no es posible un arreglo capital-naturaleza.

La conciencia de que la naturaleza es agotable y de que no podemos transformarla, trastocarla y exprimirla sin límites ha puesto en crisis el propio paradigma del progreso sobre el que se construyó la modernidad. Así, mientras el fascismo clásico proponía un proyecto de futuro, la ultraderecha actual, ante los crecientes temores a un futuro incierto marcado por el cambio climático y un mundo en crisis, nos plantea un regreso (imposible) a un pasado de abundancia, al menos para la mal llamada civilización occidental. Una propuesta reaccionaria que conecta con la utopía capitalista del crecimiento sin límites.

Las consecuencias de la crisis multidimensional que nos atraviesa tienen un claro sesgo de clase: los costes del cambio climático, las necesidades de agua y alimentación y la traducción del capitalismo verde y digital en reformas ambientales las pagarán sobre todo las clases populares, vía segregación y zonificación, represión frente a las contradicciones sistémicas, destrucción de derechos, acaparamiento de riqueza y recursos. En este contexto, las élites económicas y políticas han asumido de forma más o menos explícita que no se puede integrar a todo el mundo y que, de hecho, muchos de los colectivos previamente integrados directamente sobran.

Así, la brecha entre unos grupos integrados (cada vez más minoritarios) y otros excluidos (cada vez más numerosos) es una de las principales características de nuestro tiempo, cuyo resultado es un proceso acelerado de concentración y oligarquización del poder (político, económico, simbólico) y un aumento exponencial de las desigualdades, llegando a estigmatizar e incluso a criminalizar a quienes, como las personas pobres o migrantes, se quedan por el camino en esta competición salvaje.

Recolonización del mundo

La crisis ecológica está enfatizando la competencia por recursos cada vez más escasos e imprescindibles, tanto para el desarrollo económico capitalista como para la supuesta transición energética. De esta forma, la búsqueda de las grandes potencias mundiales de garantías para acceder a estas materias primas escasas ha desatado una auténtica recolonización del mundo, una competencia global por posicionarse en los nuevos nichos de negocio verdes y digitales frente a la imparable hegemonía de China.

En este contexto se entiende la agresividad neocolonial trumpista hacia Groenlandia, el Canal de Panamá o las tierras raras presentes en Ucrania. Materializar el programa de hacer grande América otra vezsupone una suerte de actualización de la doctrina Monroe 2.0 a escala planetaria. Ya no solo sirve con el vasallaje geopolítico de los territorios, sino que cada vez estamos tendiendo a un modelo de control efectivo de enclaves y territorios estratégicos, ya sea por su localización como nudos comerciales o por sus recursos.

De esta forma, la tantas veces enunciada autonomía estratégica europea supone mucho más que una estrategia comercial o de inversiones. Su propuesta concreta, recogida en el strategic compass, construye una visión de la defensa que no se basa en el mantenimiento de la paz, sino en proteger los intereses clave europeos, como la preservación de las rutas comerciales o el acceso a materias primas esenciales. Aquí es donde cobra sentido geopolítico el proceso de remilitarización europeo, no como una respuesta a una amenaza coyuntural como la invasión rusa de Ucrania, sino como la clave de bóveda del proyecto de una Europa-potencia que pueda respaldar una agenda de agresividad comercial, extractivista y neocolonial. Que se complementa con nuevos mecanismos de inversiones como el Global Gateway, con el que la UE aspira a afianzar su papel en el orden mundial, contrarrestando así el auge de la presencia china en todo el mundo, especialmente en los sectores relacionados con las conexiones y las infraestructuras[11].

Una nueva carrera global por la colonización del mundo que ya no es simplemente un fenómeno de saqueo de recursos, sino que también se esfuerza por aislar herméticamente los centros de la humanidad superflua que el sistema produce en su agonía. De modo que la protección de las relativas islas del bienestar que aún subsisten constituye un momento central de las estrategias imperialistas, reforzando las medidas securitarias y de control que alimentan un autoritarismo en auge. Buena muestra de ello es el endurecimiento de las leyes migratorias de la UE en las últimas décadas con la construcción de la Europa Fortaleza, o también la política migratoria de centros extraterritoriales que está impulsando la administración Trump con El Salvador. Un auténtico neocolonialismo necropolítico de control de los flujos migratorios.

Conquista del Estado

El mito fundamental de los propagandistas del libre mercado, como es sabido, es la desaparición del Estado para dejar paso a la autorregulación empresarial, siempre en aras del supuesto beneficio de toda la sociedad. Así, en un imaginario muchas veces comprado por parte de las izquierdas, parecería que en el neoliberalismo habría una especie de gobierno en la sombra liderado por los amos del mundo: quienes, desde los grandes bancos y corporaciones, manejan los hilos del capital pasando por encima de los Estados y las instituciones económico-financieras internacionales. Pero la realidad, como se ha podido ver cuando han reventado las costuras de la narrativa neoliberal con la pandemia y la guerra, es mucho más compleja.

En los últimos años se ha reforzado una suerte de Estado-empresa, un Estado corporativo que se especializa en ejecutar un rescate permanente de los mayores intereses empresariales. Los fondos Next Generation, las compras de deuda privada por parte del Banco Central Europeo y, ahora también, la nueva ronda de financiación del capitalismo verde militar que se viene con el plan ReArm Europe –al que el nombre le duró apenas dos semanas: para evitar las connotaciones guerreristas pasó rápidamente a llamarsePreparación 2030– son los máximos símbolos del continuo apoyo estatal a las grandes corporaciones y fondos de inversión transnacionales.

Pero la penetración del poder corporativo en los aparatos del Estado, más allá de las tramas de corrupción asociadas al reparto de comisiones y al enriquecimiento personal de clase político-empresarial, continúa escalando de nivel. Blackrock dirigió las estrategias del capitalismo verde y digital en la Unión Europea post-pandémica. Y Blackrock ha renunciado a las directrices de gobernanza social y medioambiental en cuanto Trump ha llegado a la presidencia, pasando a tratar de gestionar la reconstrucción de Ucrania o los cuellos de botella de las cadenas de valor globales que pasan por el Canal de Panamá. Al mismo tiempo, en el caso español, el Estado ha tomado el control de Telefónica e Indra, dos compañías estratégicas en el desarrollo del capitalismo verde militar.

La entrada de Musk en la administración Trump como vicepresidente de facto es el caso más ilustrativo de esta tendencia en la evolución del poder corporativo. Su reciente salida del gobierno y de los círculos de influencia del presidente de Estados Unidos no obedece a un profundo cambio de tendencia, sino más bien a un intento de salvar los muebles tras la caída de las ventas y la capitalización bursátil de sus propias empresas. Tampoco se puede obviar que el poder corporativo no obedece siempre a los mismos intereses; las peleas intercapitalistas forman parte de los mecanismos de competencia en los mercados. El proceso de concentración del poder corporativo y su participación decisiva en las decisiones ejecutivas de los gobiernos sigue su curso.

Re-regulación

Otra de las ideas siempre asociadas al avance del neoliberalismo es la de la creciente desregulación. Habitualmente suele decirse que el aumento del poder corporativo camina de la mano de la suavización y relajación de las legislaciones laborales y ambientales. Y realmente es así, como se ha puesto de manifiesto con la derogación de los mínimos contrapesos ambientales establecidos en la anterior administración estadounidense tras la llegada del Trump 2.0, o con el pack ómnibus establecido por la Comisión Europea para dejar en un cajón todas las medidas del capitalismo verde establecidas en el primer mandato de Von der Leyen. Pero esto es solo una parte de la historia.

Lo que no suele analizarse tan a menudo es que la desregulación en derechos sociales va siempre de la mano de una fuerte re-regulación en favor de los intereses de los grandes propietarios. La creación de nuevas normas y la coescritura de legislaciones ad hoc para consolidar y ampliar los negocios corporativos ha sido una constante en las últimas cinco décadas. La definición de los proyectos estratégicos de minerales críticos en la Unión Europea, por poner un caso paradigmático reciente, tiene una doble función: por un lado, rebajar las cortapisas ambientales y las trabas regulatorias que puedan atar mínimamente a las grandes corporaciones; por otro, otorgar todo tipo de ventajas fiscales y apoyos estatales a esas mismas empresas para que puedan seguir incrementando sus ganancias.

En el caso europeo, entre 2022 y 2024 se sentaron las bases normativas para el desarrollo del capitalismo verde y digital: reglamento de materias primas críticas, renovación de la agenda comercial con América Latina, impulso de las alianzas público-privadas y apertura de nuevos mercados vía Global Gateway, actualización de tratados comerciales y firma de acuerdos de asociación estratégica, refuerzo de fronteras con el pacto migratorio europeo, estrategia industrial de defensa… Y en 2025, acto seguido, se ha pisado el acelerador para el desarrollo del capitalismo verde militar: ReArm Europe, libro blanco de defensa, búsqueda de mecanismos conjuntos de financiación, incremento del gasto militar hasta el 5 % del PIB en los presupuestos nacionales, etc. Los Estados centrales han emprendido una acelerada ofensiva normativa para establecer a la carrera las reglas que dirigirán el siguiente ciclo (corto) de acumulación.

En la década de la austeridad, se decía que era imposible regular en un sentido contrario a los intereses del capital porque la legislación y los impedimentos técnicos no lo permitían. Pero si algo ha demostrado el cambio de paso de los Estados europeos tras la pandemia y la guerra es que todo se puede hacer: la suspensión del pacto de estabilidad y crecimiento, intocable con su regla de gasto y techo de déficit hace unos años; el blindaje del pago de la deuda, establecido en las constituciones nacionales a petición de Alemania y ahora anulado en la Constitución alemana para emprender un endeudamiento masiva con el que tratar de salir de la crisis; la deuda mutualizada para evitar el colapso del metabolismo económico europeo tras la pandemia y la propuesta actual de emitir eurobonos para financiar la industria de la guerra. La coraza jurídico-económica de la arquitectura neoliberal, al fin y al cabo, no es otra cosa que el resultado de la voluntad política y las relaciones de fuerza.

Seguramente ya hemos entrado en la era de la austeridad armada. Siguiendo el hilo de los recortes que acaba de anunciar el gobierno francés –en sanidad y educación, y también en la tasa de reposición del funcionariado e incluso en la supresión de días festivos–, es previsible la extensión de la recuperación de los techos de gasto para las partidas sociales pero no para el pago del servicio de la deuda y las inversiones en armamento.

Asfixia de la democracia liberal

No podemos comprender la emergencia, internacionalización y pujanza de esta ola de autoritarismo global sin analizar las más de cuatro décadas de expansión del modelo de gobernanza neoliberal y su impacto en la conformación de una cultura política profundamente antidemocrática. El empeño incesante del neoliberalismo por ampliar el papel mercantilizador del Estado y el asalto institucional de los actores de la economía privada que han puesto los poderes públicos a su servicio, reemplazando cualquier regulación y hasta los mínimos mecanismos de distribución por la libertad de mercado y la protección de los derechos de propiedad, ha supuesto un auténtico ataque a la vida política y al concepto de igualdad.

La democracia liberal, la más débil de los trillizos en disputa nacidos de la modernidad europea temprana, junto con el Estado-nación y el capitalismo, se ve así amenazada por una suerte de autoritarismo iliberal. Un acelerado proceso de oligarquización de la democracia, desmantelamiento del Estado de derecho y ataque a las libertades de las minorías como auténtico leitmotiv de la acción de gobierno desde Trump a Milei, pasando por Modi, Duterte, Erdoğan, Orbán o Putin.

Aparece también una suerte de microfísica reaccionaria que se condensa en la recuperación de una visión autoritaria del modelo de vida aspiracional promovido especialmente en EE UU, basado en el consumo, la estabilidad laboral y el acceso a bienes materiales: el llamado american way of life, que parecía herido de muerte. Pero que, en los países de Europa central, es una suerte de lo que Habermas llamó chauvinismo del bienestar. La nostalgia del pasado por parte de la extrema derecha se convierte en una estrategia para cancelar la posibilidad de imaginar un futuro distinto.

En este sentido, la ola de autoritarismo reaccionario aparece con la función histórica de intentar apuntalar un mundo en crisis, un modelo que hace aguas por todas partes. Se trata de un intento de retorno a la normalidad del pasado, que se expresa con claridad en lemas como el Let’s take back control del Brexit. Una propuesta que se fundamenta en la promesa de seguridad en un mundo cada vez más incierto. Pero es una seguridad construida a la contra, que se sostiene sobre la inseguridad del otro.

Necrocapitalismo

La oligarquización y concentración del poder político-económico se ha traducido en la conformación de lo que William Robinson caracteriza como una clase capitalista transnacional:

Los principales sectores de las clases capitalistas nacionales se han integrado entre sí, y más allá de las fronteras, en un proceso de formación de clase transnacional. Esta es la fracción hegemónica del capital a escala mundial y está compuesta por los propietarios y directivos de las gigantescas corporaciones transnacionales.

Que, a su vez, ejercita su poder de clase a través de los aparatos del Estado transnacional:

una red laxa de organizaciones supranacionales junto con estados nacionales en manos de legisladores y dirigentes estatales favorables a las políticas transnacionales[12].

La búsqueda incesante del neoliberalismo por limitar el Estado y acabar con el control político de los actores económicos y los mercados, reemplazando la regulación y la distribución por libertad de mercado y derechos de propiedad, ha supuesto un auténtico ataque a la vida política y al concepto de igualdad. El empeño incesante del neoliberalismo por ampliar el papel mercantilizador del Estado y el asalto institucional de los actores de la economía privada –que han puesto los poderes públicos a su servicio–, reemplazando cualquier regulación y hasta los mínimos mecanismos de distribución por la libertad de mercado y la protección de los derechos de propiedad, ha supuesto un auténtico ataque a la vida política y al concepto de igualdad.

De hecho, el cuestionamiento neoliberal de la justicia social se ha convertido en el sentido común de un robusto conservadurismo. El ejemplo argentino de Milei es palmario, recuperando la familia como leitmotivde su propuesta de organización social. No podemos olvidar el sueño ordoliberal de un orden de mercado, regido por una constitución económica y guiado por tecnócratas, que considera a la familia como un elemento esencial de organización social, al hacer a los trabajadores y trabajadoras más resilientes ante las recesiones económicas y más competitivos frente a los ajustes económicos de la competencia.

Estamos asistiendo a la constitución de un auténtico necrocapitalismo, la defensa de los intereses de la clase político-empresarial a nivel transnacional, a través de la violencia, el saqueo y el expolio. Combinado con una nueva forma de mando social única, en donde son los superoligarcas los dueños de las redes que controlan la producción de hegemonía mediante la distracción y, más aún, la alienación narcisista. Un ataque frontal para la conquista del Estado, que tiene como victimas necesarias la misma democracia liberal y, sobre todo, los derechos fundamentales de las personas, los pueblos y la naturaleza. En el necrocapitalismo, las vidas de quienes no resultan funcionales a los mecanismos habituales de generación de riqueza son desechables[13]. La ampliación de la frontera extractiva y de la ofensiva mercantilizadora no hace prisioneros.

Miguel Urbán, del Consejo Asesor de viento sur,

Pedro Ramiro, del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.

[1] Dylan Riley y Robert Brenner, “Siete tesis sobre la política estadounidense”, New Left Review, 138, 2023.

[2] Louça, Francisco (Febrero 2025), “¿Quién es el enemigo? La superoligarquía, Viento Sur: https://vientosur.info/quien-es-el-enemigo-la-superoligarquia/

[3] Miguel Urbán, Trumpismos, Barcelona, Verso, 2024.

[4] Erika González y Pedro Ramiro, “El Estado-empresa español en el capitalismo verde”, La Pública, nº 1, 2022.

[5] Quinn Slobodian, Globalistas, Madrid, Capitán Swing, 2021, p. 38.

[6] Pedro Ramiro, “Crisis y luchas a escala europea: internacionalismo y ecologismo social frente al capitalismo verde militar”, Cuadernos de Estrategia, 2, 2024.

[7] https://vientosur.info/autoritarismo-y-democracia-en-el-siglo-xxi/

[8] Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro, “Declaración universal de los derechos del poder corporativo”, CTXT, nº 284, 2022.

[9] Francesca Albanese, De la economía de la ocupación a la economía del genocidio, Consejo de Derechos Humanos, Naciones Unidas, A/HRC/59/23, 2025.

[10] Lowy, Michael (2011). Ecosocialismo. Editorial Herramienta. Argentina

[11] Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro, La Unión Europea y el capitalismo verde militar: materias primas y acuerdos comerciales para el extractivismo neocolonial, Ecologistas en Acción y OMAL, 2024.

[12] William I. Robinson, Mano dura, Madrid, Errata Naturae, 2023.

[13] Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro, “Salir del necrocapitalismo: los derechos humanos frente al poder corporativo”,Viento Sur, nº 182, 2022.